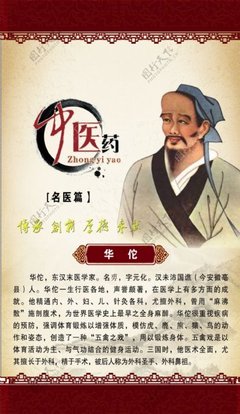

在中國古代醫學史上,許多杰出的醫學家如華佗、張仲景、孫思邈等,都被后人視為與道教或道家文化有密切聯系,甚至一些典籍中將其描述為“道士”。這種現象并非偶然,而是源于古代社會文化、醫學實踐與道家思想的深度交融。以下從華佗的醫學貢獻出發,探討為何古代大醫學家常被歸為道士,并分析其背后的歷史與文化因素。

一、道家思想與醫學的天然契合

道家強調“道法自然”,追求天人合一、陰陽平衡,這與中醫學的理論基礎高度一致。古代醫學家往往通過觀察自然、人體與疾病的規律,發展出針灸、草藥、養生等療法。華佗作為東漢末年的著名醫學家,其創制的“麻沸散”用于外科手術,以及倡導的“五禽戲”養生法,都體現了道家“順應自然”的理念。道家修煉者常鉆研醫術以追求長生,而醫學家則借助道家哲學完善理論,二者在實踐中有機結合。

二、社會背景與身份融合

在古代,醫學并非獨立學科,而是與方術、煉丹、占卜等交織在一起。許多醫學家本身是修道之士,或深受道家影響。華佗雖在正史《三國志》中被記載為醫者,但后世道教文獻將其神化,稱其精通煉丹術和養生術,這反映了民間對醫學家與道士身份的混同。道教追求“濟世救人”,醫學則是實現這一目標的重要途徑,因此道士兼修醫術成為常態,而杰出的醫學家也容易被納入道家譜系。

三、華佗的醫學成就與道家元素

華佗被譽為“外科鼻祖”,其貢獻包括麻醉術、外科手術及預防醫學。這些成就與道家思想密不可分:例如,“五禽戲”模仿動物動作以調和氣血,源自道家導引術;麻沸散的使用則與道家煉丹術中對草藥的探索相關。華佗強調“治未病”,這與道家“養生延年”的主張不謀而合。盡管華佗本人是否正式為道士尚無定論,但其醫學實踐深植于道家文化土壤。

四、歷史記載與文化傳承

古代文獻往往將醫學家與道士身份重疊,部分原因在于道教在漢唐時期興盛,許多醫學典籍被收入道藏,醫者也被賦予神秘色彩。華佗的事跡在《后漢書》《三國志》中均有記載,但道教傳說進一步 embellish 其形象,將其描繪為得道高人。這種文化傳承強化了“大醫學家即道士”的認知,反映了古代人對智慧與超然境界的向往。

古代大醫學家常被視為道士,并非因為他們都正式修道,而是因為道家文化與醫學在理論與實踐上互為支撐。華佗的醫藥成就,正是這種融合的典范。通過理解這一歷史現象,我們可以更深入地認識中國傳統醫學的多元背景,以及它如何以道家哲學為基石,造福千秋萬代。